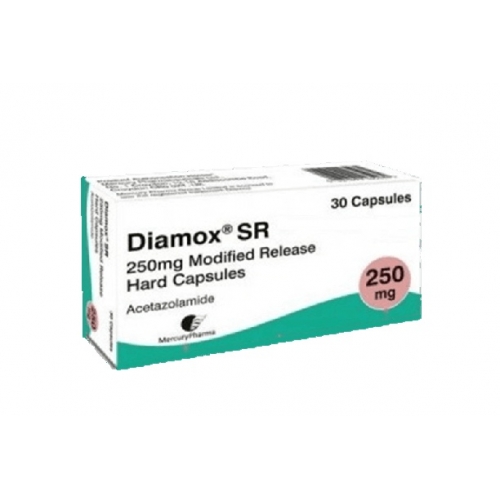

乙酰唑胺是一种常用的药物,主要用于治疗青光眼、充血性心力衰竭引起的水肿和中枢性癫痫。尽管其临床应用广泛,但关于乙酰唑胺对心功能的影响却仍然存在争议。本文将探讨乙酰唑胺的药理机制及其在心脏健康方面的潜在影响。

1. 乙酰唑胺的药理机制

乙酰唑胺是一种碳酸酐酶抑制剂,作用于肾小管,减少重吸收钠和水,增加尿量,从而缓解水肿。这一机制使其在治疗充血性心力衰竭中的应用具有一定效果。乙酰唑胺通过降低体内的碳酸氢盐水平,也可能导致酸中毒,对心脏功能产生潜在影响。

2. 乙酰唑胺与心力衰竭

在充血性心力衰竭患者中,乙酰唑胺能够有效减轻水肿症状,并可能改善心脏的负荷。心脏本身的功能状态对药物的反应至关重要。一些研究表明,乙酰唑胺可能会引起电解质失衡,尤其是钾和镁的减少,这对心脏的电生理性质和功能稳定性存在潜在威胁,从而可能加重心力衰竭的程度。

3. 心功能监测与管理

在使用乙酰唑胺的过程中,患者的心功能状态应受到密切监测。对于存在心力衰竭的患者,定期检查心电图以及心功能指标(如左室射血分数)尤为重要。同时,应通过调整药物剂量、补充电解质等措施来降低乙酰唑胺对心脏的不利影响,从而确保治疗的安全性与有效性。

4. 临床建议

医生在为心力衰竭患者开具乙酰唑胺时,应综合考虑潜在风险和获益。患者在服用该药物期间如出现心悸、胸痛等异常症状,应及时就医。此外,若存在严重电解质紊乱或肾功能不全等情况,应考虑其他治疗方案,以避免不必要的心功能恶化。

乙酰唑胺在治疗多个疾病中具有重要作用,但对心功能的影响不容忽视。临床医生需谨慎评估其使用,并对患者进行有效监测,以保障心脏健康。

全部分类

全部分类

美国梯瓦制药公司

美国梯瓦制药公司

粤ICP备2021070247号

粤ICP备2021070247号