曲贝替定作为一种抗肿瘤药物,其抗肿瘤活性是通过多种机制发挥作用的。一些科学家认为,曲贝替定所需的靶点并不是必需的,因为它可以通过与细胞核中的DNA结合来直接产生抗肿瘤效果。基于这种观点,曲贝替定不需要具体的靶点来实现其治疗效果。

然而,另一些科学家则持相反意见,他们认为曲贝替定的治疗效果需要靶点的参与。曲贝替定靶点的选择取决于特定肿瘤类型和个体的分子特征。例如,在某些白血病患者中,曲贝替定对特定的转录因子(如附属单一反应因子R1)产生特异性的结合,从而抑制肿瘤发展。同样地,曲贝替定在软组织肉瘤和卵巢癌治疗中也具有其特定的靶点。

靶点的选择和作用机制对于曲贝替定的临床应用至关重要。临床试验中的靶点和分子标记可以帮助医生识别哪些患者对曲贝替定的治疗可能更具潜力。此外,对曲贝替定的靶点研究也有助于揭示曲贝替定的抗肿瘤机制,进一步拓展曲贝替定在其他肿瘤类型中的治疗潜力。

无论曲贝替定是否需要靶点,其在白血病、软组织肉瘤和卵巢癌等恶性肿瘤治疗中的效果和临床应用已被广泛证实。曲贝替定通过抑制肿瘤细胞的增殖和促使其凋亡,对恶性肿瘤的治疗表现出重要的效果。然而,确保曲贝替定的靶向治疗效果对于优化曲贝替定的使用仍然是一个重要的研究方向。

在未来的研究中,我们希望进一步了解曲贝替定的作用机制和其特定的靶点,以便更好地指导其在不同白血病、软组织肉瘤和卵巢癌患者中的应用。这将有助于个体化治疗的发展,提高患者的治疗效果和生存率。

总之,曲贝替定是一种重要的抗肿瘤药物,在白血病、软组织肉瘤和卵巢癌等恶性肿瘤的治疗中发挥着重要的作用。无论曲贝替定是否需要靶点的直接参与,我们仍然需要深入研究曲贝替定的作用机制和其特定的靶点,以优化其临床应用,并为个体化治疗提供更可靠的指导。

全部分类

全部分类

美国强生

美国强生

印度natco

印度natco

老挝大熊制药

老挝大熊制药

中国恒瑞

中国恒瑞

老挝第二制药

老挝第二制药

美国immunomedics

美国immunomedics

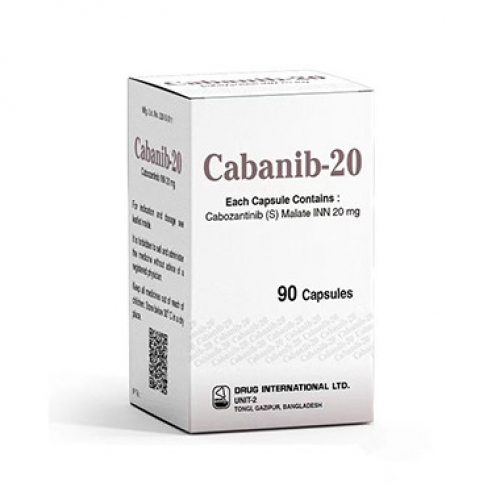

孟加拉耀品国际

孟加拉耀品国际

粤ICP备2021070247号

粤ICP备2021070247号