靶向药物是指那些能够作用于疾病相关的分子或细胞靶标,而不会对机体健康细胞产生显著影响的药物。这种药物的设计原理是通过选择性地干扰靶标,从而实现对特定病理环境的干预。与传统的药物相比,靶向药物通常具有更高的特异性和更低的毒副作用。

托法替尼在治疗类风湿性关节炎等疾病中的作用机制是通过抑制JAK(Janus激酶)信号通路。JAK是一种酶,负责细胞的信号传导和调节免疫反应。在类风湿性关节炎患者的病理过程中,JAK信号通路异常活跃,导致免疫反应失控,从而引起关节炎的症状。托法替尼的作用是抑制JAK的活性,阻断异常的信号传导,从而减轻炎症和疼痛。

然而,托法替尼是否真正符合靶向药物的定义还存在一些争议。首先,尽管托法替尼具有对JAK特异性的抑制,但JAK信号通路在机体其他部位也发挥着重要作用。因此,托法替尼的应用可能会干扰其他细胞和器官的正常功能,导致一系列毒副作用。事实上,托法替尼已被报道与一些严重的不良反应相关,包括感染、肺炎和胆石症等。

其次,托法替尼并非所有类风湿性关节炎患者的理想治疗选择。一些患者对托法替尼的治疗反应较差,而且对药物的耐受性有很大的差异。这表明托法替尼对于不同患者的疗效和安全性可能存在个体差异,并不是所有人的“灵丹妙药”。

最后,尽管托法替尼是一种新型的治疗药物,但在研发过程中仍然涉及到许多传统药物开发的原则和方法。例如,托法替尼的发现是通过大量的高通量筛选和体外实验获得的。这说明尽管托法替尼能够在体外表现出对JAK信号通路的选择性抑制,但在真实的临床环境中其作用机制可能更加复杂。

综上所述,尽管托法替尼在治疗自身免疫性疾病方面具有潜力,但将其归类为真正的靶向药物仍存在一定争议。虽然托法替尼具有对JAK信号通路的选择性抑制,但它仍可能对机体其他部位产生不良影响,并且患者的疗效和安全性可能存在个体差异。因此,在使用托法替尼时,我们需要进一步研究其作用机制和临床效果,确保其合理的使用和最大化的疗效。

全部分类

全部分类

印度cipla

印度cipla

孟加拉环球

孟加拉环球

孟加拉珠峰制药

孟加拉珠峰制药

孟加拉碧康制药

孟加拉碧康制药

孟加拉伊思达

孟加拉伊思达

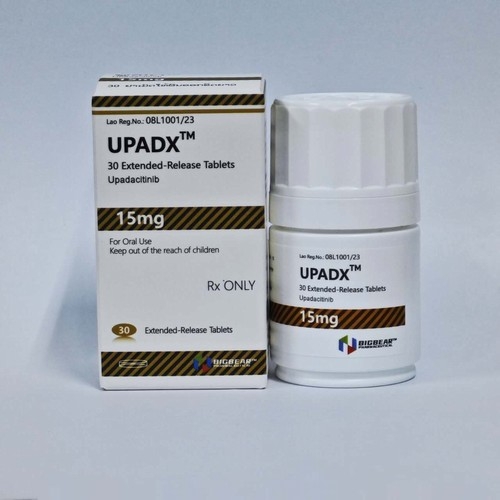

老挝大熊制药

老挝大熊制药

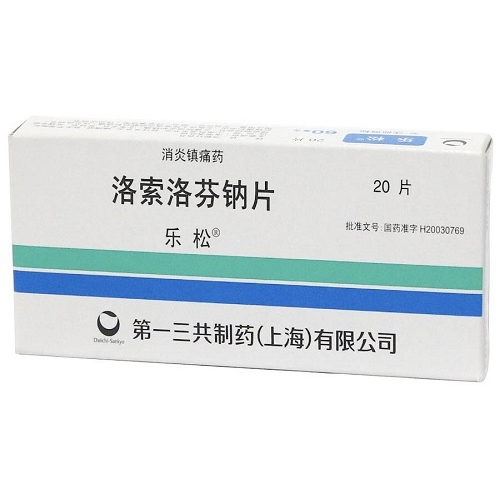

日本第一三共

日本第一三共

中国欣凯制药有限公司

中国欣凯制药有限公司

美国Golden State Medical, Inc.

美国Golden State Medical, Inc.

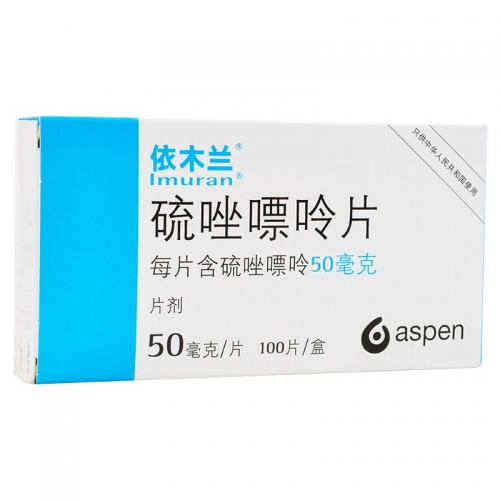

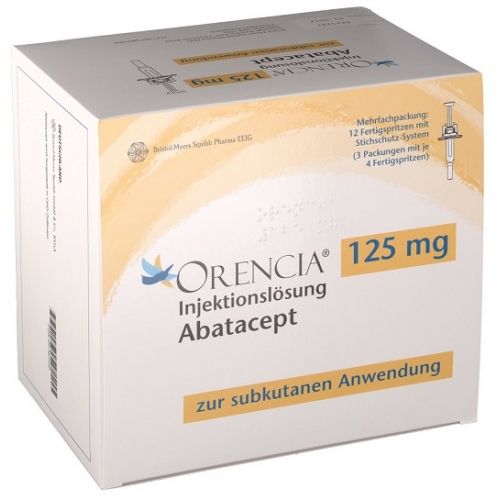

美国施贵宝

美国施贵宝

美国Amgen

美国Amgen

粤ICP备2021070247号

粤ICP备2021070247号