奥布替尼(Orelabrutinib)是一种新型的布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂,近年来在治疗白血病和淋巴瘤方面展现出了良好的疗效。虽然这一药物已经得到了一定的临床应用,但其对肝脏的潜在影响仍然是患者和医疗工作者需要关注的重要问题。本文将探讨奥布替尼对肝脏的可能影响及相关的临床数据。

1. 奥布替尼的作用机制

奥布替尼是一种通过抑制布鲁顿酪氨酸激酶而发挥作用的药物。BTK在B细胞的发育和存活中发挥关键作用,因此,奥布替尼能够有效阻止肿瘤细胞的增殖,从而在治疗白血病和淋巴瘤方面取得良好疗效。

2. 肝脏代谢的相关性

肝脏作为人类体内重要的代谢器官,参与药物的代谢和排泄过程。奥布替尼在体内的代谢主要依赖于肝脏酶的作用,因此,肝脏的功能状态可能会对药物的疗效和安全性产生影响。了解药物与肝脏的相互作用,有助于更好地评估其潜在的不良反应。

3. 临床研究结果

目前已有的临床研究表明,奥布替尼在部分患者中可能导致肝功能的轻度异常,包括转氨酶等肝酶的升高。大多数情况下,这种异常是暂时的,在停药或调整剂量后通常能够恢复正常。因此,目前的证据提示,奥布替尼的肝脏影响相对可控。

4. 风险评估与预防措施

对于存在肝功能异常或肝脏疾病的患者,在使用奥布替尼时应进行风险评估。医生可通过定期监测肝功能指标,及时发现和处理相关问题。患者在接受治疗期间,也应注意自身的健康状况,一旦发现异常症状,应及时与医生联系,以调整治疗方案。

综上所述,奥布替尼作为治疗白血病和淋巴瘤的有效药物,其对肝脏的影响值得关注。虽然目前的研究结果显示其对肝脏的影响相对较小,但在临床使用中仍需谨慎监测和管理。患有肝脏基础疾病的患者在使用时要特别注意,以确保治疗的安全性和有效性。

全部分类

全部分类

中国北京诺诚健华医药

中国北京诺诚健华医药

老挝大熊制药

老挝大熊制药

瑞士诺华制药

瑞士诺华制药

美国辉瑞

美国辉瑞

印度Celonlabs

印度Celonlabs

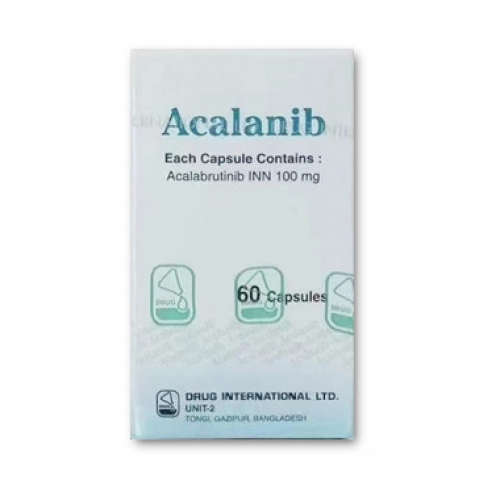

孟加拉耀品国际

孟加拉耀品国际

孟加拉碧康制药

孟加拉碧康制药

粤ICP备2021070247号

粤ICP备2021070247号